伝統を伝説にしないために酒米作りの誇りを伝える

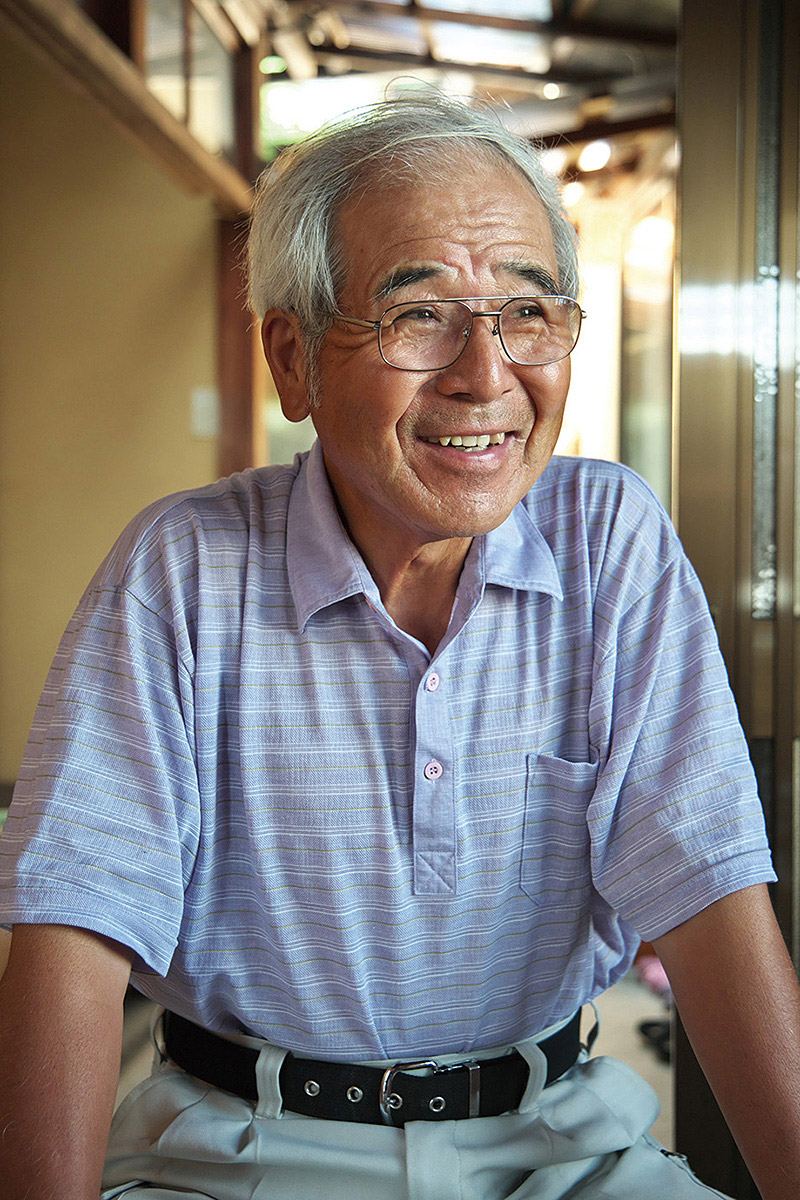

1936年(昭和11年)に兵庫県で開発された酒造好適米(酒米)「山田錦」。県中央の北播磨と呼ばれるエリアに位置する吉川町では、明治中期から灘五郷の蔵元と酒米農家との契約栽培制度を継承、2025年1月には、この制度をはじめとする伝統的かつ持続的な農業システムが『日本農業遺産』に認定されました。今回お話を聞いた矢野さんも50年以上山田錦の栽培に従事。その傍らで、酒米作りの現状を伝える語り部として活動しています。

今年は空梅雨と長い猛暑に見舞われましたが、稲の状況は?(8月中旬に取材)

今のところ、草丈が平年よりやや短めですが問題はありません。むしろ、穂が熟してくるこの時期から高温がさらに続くと、品質に影響が出てきます。収穫までいかに稲の体力を持たせられるかが、作り手の腕の見せどころ。今はどの田も同じに見えますけど、今からだんだん姿形が変わってきて、収穫を迎える時には様子も違ってきます。

兵庫県産の「山田錦」は全国に出荷されていますね

兵庫県では、旧の市町単位で毎年蔵元の需要に見合った生産計画に基づき作付けされています。なかでも吉川町では、灘五郷の蔵元(西宮市から神戸市に点在する酒造地の総称)と「村米(むらまい)制度」による生産体系が構築され、古いところでは明治時代の中頃からずっと続いているんです。

食用米に比べ丈が長く粒が大きいので、実るほど穂が垂れ倒れそうになるのが本来の姿。『倒して倒さず』が極意

100年以上も、ですか

「生産者がわかる酒米を確保したい」という蔵元と「確実に酒米を買ってくれるところ」を求めていた我々の先祖の思いが合致して契約を結んだという記念碑が、今も残っています。現代のようにテクノロジーのない時代に『うちの酒米は、ここや』と見定めた蔵元の探求力、それに『わしらの酒米は、この蔵や』と応えてきた地元の思いには、何か熱いものを覚えますね。その関係は単なる商取引ではない形で長い間繋がっていて、阪神淡路大震災の際には、農家がそれぞれに蔵元の片づけを手伝いに行ったり、また蔵元からは我々の町に鎮座する神社仏閣の修復にご寄進いただいたりしています。

そうした生産システムが「日本農業遺産」に認定されたんですね

この認定は、国に、この伝統的なシステムを認められたことを意味します。2024年10月に審査関係者が現地調査され、12月には農林水産省で行われたプレゼンに同行しましたが、そこに至るまでの兵庫県の関係機関の方々の膨大な資料収集と整理には驚くべきものがありましたから、「これだけの内容で、認定されないはずがない」という思いはありました。この価値ある生産と流通にゴールはないので、これからも関係機関の方々と活動させていただければありがたいと思っています。

矢野さんは「語り部」としても活動されています

県や市のイベントで北播磨産山田錦の現状を語っていて、その一環で、20歳を迎える県内の学生が田植えから酒造りまで体験する『二十歳の山田錦物語』というプロジェクトにも参加しています。学生さんにわかって欲しいのは、山田錦がお酒になるまでの「背景」。栽培する環境として農村があるが、その農村を維持するにはどうしたらいいのか。「このおじいさん、何言っとん?」って思われてもいいから、直接語ることを大事にしています。伝統を、伝説にしてはいけないので。

農家の後継者を増やすだけでは、問題は解消されないと

農業者人口がここ20年で半減したのは、農業で生計がたてられず、経営として成り立たないから。農家の後継者を増やしたいといっても、田んぼにいくまで道路や溜め池など諸々のインフラが必要だし、それを維持する人材もいる。農業=農村=地域社会。農業を取り巻く問題は、社会全体の責任でもあると思います。

栽培農家としての目標は?

私も山田錦を50年以上栽培してきましたが、「今年はあの時の栽培管理が良かったな」といえるのは数回やね、「いつまで経ってもアカン奴や」と、山田錦に笑われていると思いますわ。栽培の考え方は、基本をベースにして経験則の応用と当該年の環境を加味したものです。量も質も蔵元さんから評価していただき、なおかつ自分でも納得できる山田錦栽培をするのが理想。そして、自分自身へ「最優秀賞」の授与、これが目標です。

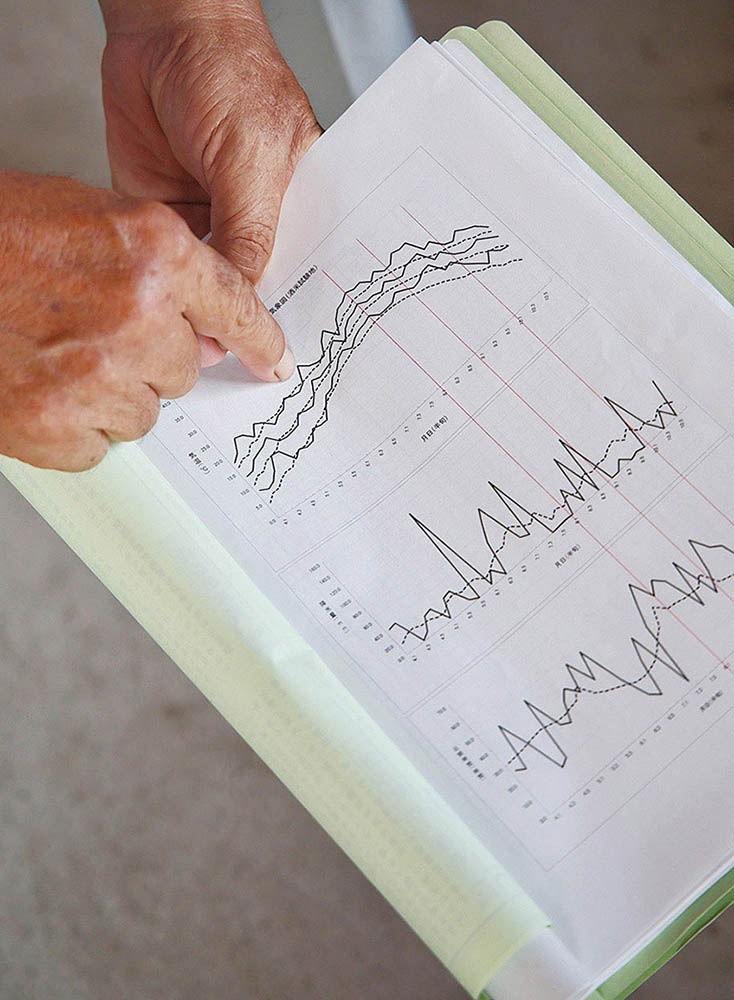

農業技術センターのさまざまな資料の内容を打診し、活用する

稲の茎を割いて見せてくれた矢野さん

取材時は「あと10日ほどで穂が出てくる」状態だった

ちなみに、お酒は強いですか

普通ですわ。家で晩酌はしませんけど、飲み会とかの場にいるのは楽しい(笑)。酒を呑むのは「話題を呑む」ということかもしれないですね。

■ 取材を終えて

酒米の作り手として理想を目指しながら、これからを担う若者に農業の現状を伝え続ける矢野さん。「伝統を伝説にしてはならない」という言葉には、現役栽培農家として感じているさまざまな思いが込められていました。どうしても私たちは価格に一喜一憂されがちですが、毎日の食卓は、矢野さんら農家さんの熱意で守られていることを消費者の私たちも考えなくてはなりません。

■ プロフィール

1951年、兵庫県三木市吉川町生まれ。実家は代々、山田錦を栽培する農家で、地元の農業協同組合に就職後、1973年より8代目を継ぎ山田錦の栽培に従事。2020年より北播磨「山田錦」語り部のメンバーとして、兵庫県産山田錦の普及・啓発活動に取り組む。

■北播磨「山田錦」語り部 活動のご依頼は

兵庫県山田錦主産地域

農業遺産推進協議会

0795-42-9422(直通)

使用する酒米の精米歩合で「吟醸酒」「大吟醸酒」が区分される米粒を半分以上磨いてつくられるのが大吟醸。写真は重量の35%精米された酒米